약관의 나이 스물에 이미 최고의 천문학자로 인정받다

무송헌 김담 영정

무송헌 김담 영정영주의 삼판서고택이 그의 생가로 삼판서 중 한 명

과학자로 최고, 국어학자이자 백성을 사랑한 목민관

경주에는 첨성대가 있다. 첨성대는 신라시대 천문을 관찰하던 곳이다. 이렇게 이어진 천문 관측은 조선 초에 들어 세계 최고 수준의 천문학으로 정립됐다. 우리나라가 일찍 우수한 천문학을 가질 수 있었던 건 김담과 이순지 등 당대 선비들의 공로이다. 동 시대의 장영실이 손재주가 좋은 최고의 기술자 또는 기능보유자였다면, 김담과 이순지는 최고의 이론 천문학자였고 수학자였다.

무송헌 김담은 세종대왕 시대, 당대 기준으로 세계 최고의 천문학자였다. 수학에도 정통한 최고의 과학자라 하겠다. 그는 옛 선비들이 과학과는 담을 쌓았다는 편견을 깨는 인물이다. 많은 사람이 선비를 옛날 옛적에 만들어진 경전을 달달 외우는 사람으로 본다. 흔히들 말하는 ‘공자왈 맹자왈 하는 사람’으로 선비를 말하지만 실제로는 달랐다. 우리 옛 선비들은 독서와 소통을 통해 정보를 수집하고 현상을 치밀하게 장기간 관찰해 최고의 이론을 만들고자 했다.

무송헌 김담은 현 시대가 과학기술 시대인지라 천문학자로서의 이름이 많이 알려졌으나 그에 관한 연구가 매우 부족하다. 그가 남긴 저서 중 역법 저서인 『칠정산내편』과 『칠정산외편』은 지금의 과학계도 감탄할 정도로 천재성과 관찰력을 보여준다는 평을 받는다. 칠정산 저서가 여러 명의 공저로 돼 있지만 중심 저자들은 김담과 이순지이다. 또, 백성을 향한 사랑은 그가 남긴 상소문과 시문에 절절히 베여있다. 목민관으로서도 선비들의 사표였다. 그는 글자의 소리와 뜻의 연구를 통해 세종대왕의 한글 창제에도 기여했다.

20세에 이미 당시 최고 천문학자 이순지를 대신하다

19세의 나이로 과거에 급제했다. 형제가 함께 급제했다. 요즘 말로 하면 19세에 고시에 합격한 것이다. 당시 형인 김증과 함께 급제해 집안을 넘어 지역과 나라의 관심을 받았다. 과거 급제 후 똑똑한 사람들만 배치된다는 집현전에 근무하다 20세에, 당시 나이 30세로 우리나라 최고의 천문학자로 평가받던 이순지가 모친상을 당해 비운 자리를 대신했다. 나이 20세에 이미 이순지가 하던 일을 능히 감당할 수 있다는 평가를 받은 것이다.

당시 이순지가 하던 일은 간의대(簡儀臺) 책임자였다. 간의(簡儀)는 천문관측 기계 설비이다. 천문학과 수학에 뛰어나고 예리한 관찰을 할 수 있는 성향이어야 했다. 김담이 겨우 20세의 나이에 이미 그 책임을 맡을 정도의 역량을 갖고 있다고 당시 인사를 담당하던 기관 승정원(承政院)이 평가했다. 승정원은 김담을 추천했고 인재를 볼 줄 알던 세종대왕이 발탁 인사로 그를 간의대판사(簡儀臺判事)로 발령한 것이다.

백성의 삶에 직결되는 우리 고유의 역법을 만들다

그는 역법을 우리나라 기준으로 새로 만들었다. 역법이란 쉽게 말해 달력이다. 그냥 달을 구분하고 날짜만 구분한 달력이 아니다. 백성의 생업에 필요한 정보를 알려주는 달력이 역법(曆法)이다. 당시 백성이 생업으로 종사한 산업은 농업이 주류였으며 다음이 어업이었다. 어떤 농사를 언제 어떻게 해야 할지를 알려줄 수 있어야 했다. 언제 바다로 나가면 안전할지를 알려줄 수 있어야 했다. 이 달력의 이름이 칠정산내편(七政算內篇)이다.

달력을 만들 때 별 움직임의 규칙성을 기본으로 했다. 칠정(七政)은 해, 달, 목성, 화성, 토성, 금성, 수성을 말한다. 칠정에는 항성, 행성, 위성이 있다. 항성인 해와 행성인 목성, 화성, 토성, 금성, 수성 외에 위성인 달이 포함된 건 달이 위성이라도 지구에 사는 사람들의 삶에 조수간만의 차처럼 큰 영향을 주기 때문이다.

칠정(七政)은 지금도 많은 사람이 알고 있으나 오해를 하는 사람도 많은 음양오행과도 관련 있다. 현재 1주일을 구성하는 일월화수목금토(日月火水木金土)가 바로 그것이다. 물론 김담의 역법(曆法)을 요즘 시대의 달력으로 치환하여 이해를 쉽게 할 수 있으나 실제로는 요즘의 달력 수준에 머물지 않는다. 천제의 움직임을 포괄하고 있다.

당초 우리나라가 쓰던 역법은 중국 기준이었다. 김담이 쓴 『칠정산내편』의 중요성은 우리나라의 수도 서울에서 관측한 자료를 기초로 해서 계산했다는 점이다. 그전까지는 명나라의 수도인 북경의 위도를 기준으로 계산했다. 이때부터 서울을 기준으로 바로 잡았으니 『칠정산내편』 이후 우리나라 천문학은 해와 달은 물론 모든 행성의 위치를 정확히 계산할 수 있었다.

서울에서 일식과 월식이 언제 일어나는지를 정확하게 예측할 수 있었다. 북경을 기준으로 하면 우리나라와 위도와 경도가 차이가 있으니 백성의 실생활에 중국 역법을 그대로 사용하면 산업의 차질로 이어질 수밖에 없었다.

과학기술 시대인 현대 측정치와 단 1초 차이

『칠정산내편』에는 천문의 움직임과 하루하루의 움직임 그리고 일식과 월식을 포함하여 규칙성을 보이는 여러 일정 상수(常數)가 포함되며 서울 기준의 동짓날과 하짓날 그리고 그 이후의 태양이 뜨고 지는 시각과 밤낮의 길이를 나타낸 표를 비롯, 여러 숫자 표가 들어 있다.

그는 1년을 365.2425일로, 한 달을 29.530593일로 보았다. 이 수치들은 유효 숫자 6자리까지 현재의 값과 일치할 정도로 정확하다. 1년을 365일 2,425분, 하루를 10,000분, 1각을 100분으로 보는 등 십진법(十進法)이 쓰였는데 1년의 길이가 현재의 그레고리(Gregory)태양력과 같은 365.2425일이고, 1분은 현행 8.64초와 같았음을 알 수 있다.

서양과 다른 점의 하나는 하늘이 한 바퀴 도는 주천도(周天度), 즉 원주의 각도를 360°가 아니라 365°25′75″로 했는데 이는 태양이 하늘을 한 바퀴 도는 일수를 그대로 도(度)·분(分)·초(秒)로 나타낸 것으로 1도=100분, 1분=100초로 한 데서 유래한다.

이 역법의 1태양년은 365일 5시 48분 45초로 현대 측정치보다 1초 짧을 뿐이다. 세종대왕은 “이리하여 역법이 아쉬움이 없다 할 만큼 되었다.”라 할 정도로 과학적 자부심을 보였다.

중국 역법의 오류를 찾아 수정하다

무송헌 김담은 중국 역법의 오류를 수정한 『칠정산외편』을 만들었다. 중국 역법 전문가들의 계산에 오류가 있었다. 김담이 공직자로 나아가기 전 세종대왕과 천문연구자들이 당시 아라비아의 역법과 중국 역법을 연구하던 중 발견된 것이다.

세종대왕은 이 오류를 개선하여 우리나라에 맞는 역법을 만들고자 했다. 3년 후 19세의 나이로 과거에 급제한 김담이 이 작업에 참여하기 시작한 지 7년 뒤인 1442년 드디어 『칠정산외편』이란 이름으로 완성되어 2년 뒤 목판본으로 책이 발간됐다.

『칠정산외편』은 『칠정산내편』에 비해 수표가 더 많고 계산도 세밀하며 천체 관측의 정확도도 높았다. 여기서는 하늘이 한 바퀴 도는 1주(周)를 360˚(내편에서는 365˚ 2.575′)로 보았으며 내편에서 다섯 별자리의 운행을 단순히 수리적으로 설명한 데 비해 원(圓) 또는 복합 원의 개념을 사용해 기하학적으로 구명했다.

『칠정산외편』은 중국의 전통 천문학과 아라비아 천문학의 방법에 따랐지만 오류를 수정하고 더 정확하게 제작된 조선 최초의 역법서로 꼽힌다. 당시 명나라에서 30개의 별 목록을 황경좌표로 기록한 ‘명역 천문서’가 있었지만, 『칠정산외편』의 별 목록에는 277개의 별들이 황경과 황위 좌표, 등급이 기록됐다. 『칠정산외편』이 명나라 천문서보다 더 풍부한 기록을 포함하고 있어 당시 동아시아에 전해진 이슬람 문화권의 역법 체계와 관련한 실체를 규명하는 데 중요한 자료로 가치를 인정받고 있다.

칠정산 내외편은 세종 시대인 1442년에 완성되었는데 동시대에 세계 최고 천문 계산술로 평가된다. 중국은 명나라가 들어선 이후 천문학이 쇠퇴의 길을 걷고 있었고 아랍 천문학은 더욱 퇴조의 기미를 보였다. 일본의 경우 일본에 맞는 역법이 약 240년 후에 나온다.

세계 최고 혜성 관측의 나라 조선의 전통을 만들다

세종대왕 시대인 1449년 12월 26일과 1450년 1월 4일 두 차례 혜성이 나타났다. 세종은 김담과 이순지에게 이를 관측하도록 했다. 당시 관측된 혜성은 이탈리아의 토스카넬리가 최초로 현대적인 정밀한 관측기록을 남겨 과학사적으로 매우 중요한 혜성이었다. 조선은 이 혜성을 중국에 이어 두 번째로 관측했으며 혜성의 나타난 위치와 방위, 꼬리의 길이를 측정했다.

이러한 활동은 우리나라 혜성 관측사에서 하나의 이정표가 됐다. 혜성 관측과 기록의 전통이 세종 이후에도 이어져 각 혜성에 대한 관측기록 횟수가 크게 많아지고 그 이전과는 비교할 수 없이 집요한 관측이 수행됐다. 관측 횟수만 많아진 게 아니라 기록의 내용도 혜성의 궤적을 정확히 재구성할 수 있을 정도로 주변 별자리에 대한 상대적 위치가 자세히 기록됐다.

김담의 혜성 관측은 150여 년 뒤 세계적 천문학자 케플러의 혜성 관측기록에 비해 조선왕조실록에 실린 혜성 관측기록이 더 상세하고 우수할 정도로 우리나라 천문학의 전통으로 이어졌다.

목민관의 길을 걷다

삼십 대 후반에 들며 무송헌 김담은 목민관의 길을 걸었다. 중앙의 관직을 제수받았으나 여러 이유로 부임하지 않았다. 그의 목민관 생활은 그가 남긴 글을 통해 알 수 있다. 목민관의 길을 걷기 전 이미 그는 토지에 대해 토지의 품질에 따라 조세를 차등 부과할 수 있는 제도를 만들었다. 1447년 왕명으로, 토지에 대한 조세 부과 법을 만들었다. 토지를 품질에 따라 9개 등급으로 나누고, 등급에 따라 면적을 달리하는 세금 부과 기준을 마련한 것이다. 이 전부법(田賦法)은 오랫동안 표준으로 활용되었다.

그는 목민관으로 근무하며 책무를 다했으며 시비형벌을 분명히 해 백성들을 편안히 했다는 평을 받았다. 경주부윤(慶州府尹) 재임 중 경주 관아 청사를 건축하며 백성에게 부담이 가지 않도록 하는 등 백성을 아끼고 돌보았다. 지금도 유명한 에밀레종(성덕대왕신종)이 버려진 절터에 뒹굴고 있는 걸 보고 보호조치를 하는 등 문화유산 보호에도 신경을 썼다.

충주목사로 재임 중 충청감사가 “충주목사 김담은 청렴 공직하고 다스림이 밝아, 관원과 아전들이 잘 복종하고 백성이 편안하여 칭송이 높다.”고 왕에게 보고해 특명으로 품계가 오르기도 했다. 경주에 있은 지 6년째 되는 동 9년 8월 이조판서(吏曹判書)에 제수(除授)되었다.

황재천 프리랜서 기자(금계종손)

===========================================

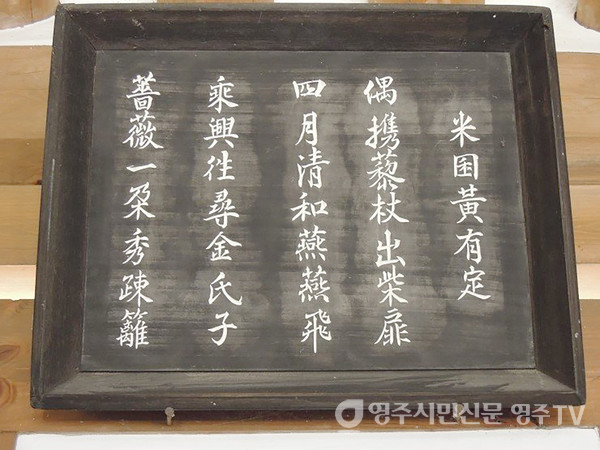

황유정 판서의 외손자 사랑 시판

황유정 판서의 외손자 사랑 시판무송헌 김담을 둘러싼 이야기

영주의 삼판서고택은 무송헌 김담의 생가

무송헌 김담의 생가는 삼판서고택이다. 세 분의 판서 중 마지막 판서다. 그의 외할아버지 황유정 판서, 어머니의 외할아버지 정운경 판서와 그를 포함해 세 분의 판서가 난 곳이라 그의 생가를 후세 사람들이 삼판서고택이라 칭한다. 조선을 설계한 삼봉 정도전 또한 삼판서고택이 생가이다. 삼판서고택은 시대를 바꾼 위인들이 탄생한 집이기도 하다.

외할아버지의 사랑

어려서 책 읽기를 좋아하며 한번 보면 기억하는 천재성을 보였다. 7세에 공부를 시작했는데 외할아버지인 황유정 판서의 사랑을 받았다. 7세 때 외조부 황유정 판서가 칭찬하는 시를 남겼다.

偶携藜杖出柴扉(우휴려장출시비)

지팡이 짚고 사립문 나서니

四月淸和燕燕飛(사월청화연연비)

화창한 4월 날씨에 쌍쌍이 제비 날고

乘興往尋金氏子(승흥생왕김씨자)

흥이 솟구쳐 김씨 아들 찾아보니

薔薇一朶秀疎籬(장미일타수소리)

장미꽃 한 송이 빼어나게 피었구나

예전엔 ‘문절공 선생’으로 불렸다

사후 김담에 대한 호칭은 문절공으로 통칭되었다. 그를 지칭할 때 號 무송헌이 보이지 않는다. 여러 기록에는 그를 문절공 선생으로 불렀다. 존경받는 선비를 ‘선생’으로 부를 때 ‘퇴계 선생’처럼 호에다 붙이는 게 관례이나 그에게는 시호인 문절공에 붙여 ‘선생’을 붙여 ‘문절공 선생’으로 불렸다. 호 무송헌은 그의 글을 모은 문집 제목으로 붙여지기 시작했다. 후손들이 붙인 걸로 추정된다. 요즘 시대엔 호에다 선생을 붙이는 관례에 따라 ‘무송헌 선생’으로 불린다.

한글 창제에 기여하다

그는 세종대왕의 한글 창제에도 도움을 주었다. 집현전에 근무할 때, 동료들과 더불어 우리말의 음의(소리와 뜻)를 바르게 보완했다. 경연에 소장된 국어와 음의에 잘못되고 탈락한 부분이 많았다. 중국 등 타국 서적을 참고하려 했으나 역시 오류가 많았다. 이에 여러 서적을 참고해 잘못된 부분을 바로 잡고 번잡한 부분을 삭제하는 등의 과정을 거쳐 국어와 음의를 보정하고 주자소(조선시대 활자를 만들어 책을 인쇄하던 곳)에서 모인(모양틀로 누르기)했다. 이때가 1439년으로 당시 24세였다.